Рубрики:

- Бизнес

- Экономика

Поддержать кормильца

12.09.2015

Сельское хозяйство нуждается в государственной поддержке. Этот неоспоримый факт приобретает еще большую актуальность в современных условиях, в том числе в контексте политики импортозамещения. Но остаются вопросы, связанные с недостаточной эффективностью, однобокостью поддержки, высокой степенью ее коррупционности и избирательным характером финансирования. Сельское хозяйство Новосибирской области обеспечивает областные потребности в зерне и зернопродуктах, картофеле и овощах местного производства, в молочных и мясных продуктах, яйце. Область традиционно занимает четвертое место в СФО по объемам произведенного зерна, второе место – по производству молока, первое место –

по производству яиц и мяса птицы. Удельный вес валовой продукции сельского хозяйства Новосибирской области в общем объеме по России составляет 2,0%, в валовом региональном продукте Новосибирской области – 4,8%.

Сельскохозяйственным производством в области занимаются около 500 организаций. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 59,8% объема сельскохозяйственного производства, меньше половины которого (40,2%) создается малыми формами хозяйствования.

Уровень государственной поддержки отрасли с 2011 года вырос в полтора раза – с 2,3 до 4,4 млрд рублей, но в рамках уже утвержденных программ в 2016 году его роста не ожидается. «Мы не можем рассуждать об увеличении мер поддержки на 2015–2016 годы, потому что экономика реально не позволяет. В то же время я озвучиваю позицию правительства – не уменьшать эту помощь, сохранить ее на уровне 2014 года», – подчеркнул губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий в начале текущего года.

Правительство Новосибирской области утвердило программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области на 2015-2020 годы». Согласно документу, на поддержку развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности будет направлено более 31,2 млрд рублей из бюджетов разного уровня. На основе данной региональной программы реализуется ряд ведомственных целевых программ, имеющих задачу поддержать конкретные составляющие АПК.

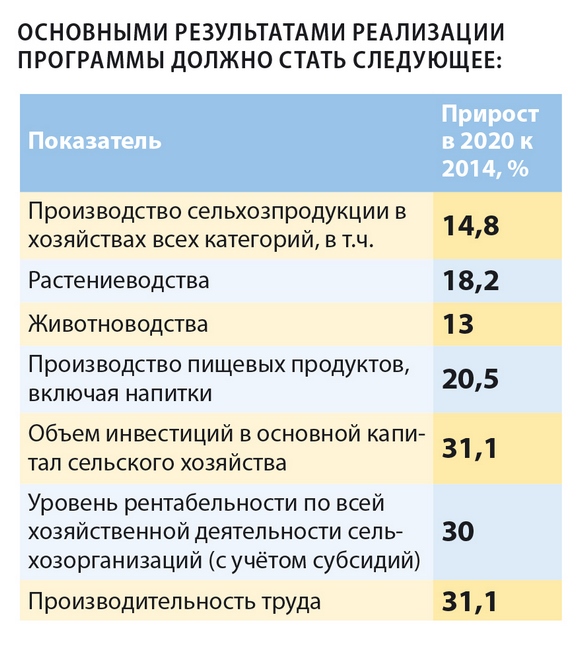

Основными результатами реализации программы должно стать следующее:

То есть, показатели и индикаторы эффективности реализации программы четко в ней зафиксированы. Остается открытым вопрос, насколько эти показатели способны отразить реальное положение дел в отрасли, и действительно ли объем средств, в нее вкладываемых, «достоин» такой отдачи.

Методики оценки эффективности господдержки разработаны достаточно детально, однако исследования показали, что до настоящего времени отсутствует единая методология распределения бюджетных средств на поддержку сельского хозяйства, не разработаны научно обоснованные конкретные методики распределения этих средств и определения эффективности их использования на региональном уровне. В каждом субъекте Российской Федерации существуют свои, специфические подходы к определению основных направлений и объемов государственной поддержки аграрного сектора экономики, при этом выбор направлений поддержки существенно зависит от государственной аграрной политики на федеральном уровне.

Вопросы эффективности государственной поддержки агропромышленного комплекса прокомментировал для журнала Status Евгений Юрьевич Цацура, соучредитель ООО «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ».

– Евгений Юрьевич, можно ли сегодня считать господдержку АПК эффективной? Чем определяется эффективность господдержки? Какие из мер господдержки дают сегодня, на Ваш взгляд, наибольший результат?

– Начнем с сухих цифр. За прошлый год АПК Новосибирской области получил в качестве мер поддержки порядка 4,5 млрд руб. Много это или мало – вопрос риторический.

В классическом варианте эффективность господдержки определяется увеличением объемов производства вкупе с улучшением финансовых показателей предприятия. В программах есть индикаторы оценки эффективности, но на практике их определить достаточно сложно, поскольку часть госсредств расходуется предприятиями нерационально, а также из года в год накладывают отпечаток климатические условия, влияющие как на урожайность, так и на цену, которая, например, на зерновом рынке очень волатильна и напрямую зависит от погодных условий. Когда цена прыгает, точно посчитать эффективность в рублевом эквиваленте представляется проблематичным. Чтобы иметь возможность дать адекватную количественную оценку эффективности субсидий, нужно, чтобы климатические условия были из года в год одинаковыми, использование субсидий внутри хозяйств – эффективным и носило строго целевой характер. Я считаю, что логичнее определять эффективность господдержки через качественные параметры.

Если говорить об эффективности поддержки АПК, я бы все-таки поставил во главу угла не государственную поддержку, а экономику самих предприятий, поскольку далеко не все хозяйства используют субсидии рационально в силу многих факторов, в том числе недостаточной финансовой грамотности. Хозяйствам нужно больше надеяться на себя, повышать эффективность производства, работать с издержками, сбытом, а господдержку рассматривать именно как дополнительную финансовую помощь. У нас зачастую сельхозпредприятия ждут субсидии как «манну небесную», что порождает, по моим наблюдениям, даже в какой-то мере иждивенчество. Поэтому эффективна ли господдержка или нет – вопрос относительный.

Наибольший результат дают наиболее понятные меры, хотя они тоже вызывают ряд вопросов. Это, например, программа технического переоснащения хозяйств, по которой Новосибирская область занимает лидирующее положение в стране. Но и здесь, я считаю, необходимо менять номенклатуру субсидируемой техники касательно приоритетов именно нашего региона, привлекать для этого инженеров, ученых-практиков. Но в целом эффективность этой программы понятна.

Также у нас в области действуют различные программы субсидирования процентных ставок по кредитам за счет средств как областного, так и федерального бюджетов. Но зачастую хозяйства, глядя на ставку, более низкую по отношению к рыночной, берут кредиты по инерции, а не по надобности. И поэтому не просчитывают экономику проектов и попадают в так называемую кредитную ловушку, когда возврат на заемный капитал ниже эффективной ставки по кредиту, иными словами, работают себе в убыток. Это одна из причин, по которым сельскохозяйственная отрасль – одна из самых закредитованных в стране.

Очевидно, что ряд программ, например, агрострахование, работает неэффективно. У меня есть ощущение, что программа подготовлена не для поддержки сельхозпроизводителей, а для развития финансовых учреждений. А для нашей зоны рискованного земледелия такая программа необходима.

– Важна ли государственная поддержка сектора крестьянских хозяйств?

– Недавно прозвучала инициатива правительства, согласно которой предлагалось лимитировать поголовье крупного рогатого скота и птицы в личных крестьянских хозяйствах. Но я считаю, что крестьянские хозяйства – это то самое окно возможностей, благодаря которому можно решить, в том числе, и задачу импортозамещения. Крестьянские хозяйства в меньшей мере нуждаются в поддержке, нежели крупные сельхозпредприятия, и сами в состоянии динамично развиваться. Надо просто не мешать им работать.

На сегодняшний день крестьянские хозяйства, по моим данным, дают порядка 94% меда, 61% говядины, 75% баранины, 80% картофеля и овощей от всего производства внутри страны. Кстати доля просроченных и невозвратных кредитов у них самая маленькая среди всех заемщиков Россельхозбанка. Сейчас необходимо всеми силами помочь развитию производственной, сбытовой, кредитной кооперации на селе. Только так мы сможем остановить продовольственную инфляцию и обеспечить достойную самозанятость в деревнях.

– В СМИ в последнее время появляются публикации о том, что, во-первых, велика коррупционная составляющая в распределении финансовых ресурсов, а во-вторых, финансовые ресурсы выделяются не только тем хозяйствам, которые действительно вносят существенный вклад в развитие агропромышленного комплекса, но и субъектам, которые, будем так говорить, являются аффилированными лицами по отношению к администрациям различных уровней. Вы можете согласиться с этой точкой зрения? Считаете ли вы обоснованными существующие механизмы и принципы распределения господдержки?

– Это понятие справедливости, которое очень эфемерно. Я не знаю ни одного хозяйства, которое было бы довольно размером предоставляемых средств. Если говорить глобально, есть целый ряд регионов, расположенных в более благоприятных климатических зонах и получающих больший объем господдержки. Справедливо это или нет? Если судить «в лоб», то нет, а если мыслить объективно, то нужно вникнуть в методику расчетов Минсельхоза.

На локальном уровне бывают случаи получения субсидий недобросовестными игроками рынка, у которых даже нет намерений их эффективно использовать. И наоборот, добросовестные игроки по тем или иным причинам не могут получить поддержку. Это я считаю несправедливым, но все проконтролировать невозможно. Все-таки основные ставки делаются на порядочность собственников предприятий.

Нашей области необходимо уделять внимание именно программам развития и активно их лоббировать. Аффилированность имеет место быть. Кто активнее лоббирует свои программы, тот и получает больший объем поддержки. Это, действительно, так.

– Существуют ли жесткие критерии, по которым распределяются финансовые ресурсы?

– Если говорить о распределении ресурсов между регионами, на сегодняшний день есть методики Минсельхоза, там заложены критерии, в которых могут разобраться только специалисты. Кроме того, есть программы и проекты программ, представляющие наибольший интерес для государства. Например, программа импортозамещения. Тот, кто активнее в данную программу войдет, у кого будут более интересные проекты, тот и получит больше господдержки.

Основным критерием, если говорить о распределении поддержки как между регионами, так и между хозяйствами, сейчас выступает привлекательность проекта и возможность лоббировать этот проект на высоком уровне.

– В связи с происходящими экономическими процессами вносятся ли изменения в региональные ведомственные программы господдержки АПК? Если да, то насколько они существенны и чего касаются?

– Я бы стал рассматривать региональные целевые программы совместно с федеральными целевыми программами, поскольку именно центр диктует правила игры. Субсидирование практически по всем статьям идет как из регионального, так и из федерального бюджетов в пропорции примерно 50 на 50. В связи с последними событиями до 2020 г., по словам заместителя министра сельского хозяйства РФ Юрьева Дмитрия Владимировича, на программы импортозамещения планируется выделить 625 млрд рублей дополнительно. И цель Новосибирской области –

войти в программу и решить задачу импортозамещения путем поддержки как действующих проектов, так и проектов, находящихся на стадии согласования. По моему мнению, для сельхозпроизводителей сейчас есть шанс не только обеспечить продовольственную безопасность, но и улучшить финансовые показатели собственных предприятий. Это первое.

Второе. У нас в области реализуется программа развития села. По моему мнению, развить АПК невозможно без развития села, а развитие села невозможно без развития АПК. Мы сколько угодно можем строить бассейны, детские сады и школы, но если на местах не будет приличной работы, люди будут все равно уезжать. Эти программы необходимо рассматривать комплексно и внедрять параллельно, только так можно достичь максимального эффекта.

Полтора-два года назад исчезло субсидирование дизельного топлива и удобрений. Вместо этого появилась погектарная поддержка в области растениеводства. И по мнению многих участников рынка, объемы поддержки в натуральном выражении уменьшились. Остальные программы остаются практически без изменений.

– Можно ли повысить эффективность гос-поддержки, не прибегая к увеличению объемов финансирования АПК?

– Я считаю, что это возможно. И такие меры сейчас разрабатываются. Например, с 1 января 2016 г. решением законодательного собрания запускается приватизация земель сельхозназначения. Планируется классифицировать земли по качественным показателям использования, что, в свою очередь, позволит определить, как ими лучше распоряжаться.

Также нужно повышать качественные показатели, такие как снижение бюрократических процедур в рамках уже действующего бюджета. Можно порекомендовать Минсельхозу и специализированным организациям оказывать консалтинговые услуги сельхозпредприятиям – определять слабые места, обозначать вектор развития, повышать финансовую грамотность и т.п. – это то, чего не хватает хозяйствам области на сегодняшний день.

И возможно, привлекать на различные проекты инженеров, ученых, компетентных специалистов-практиков, которые позволят увеличить где-то качество продукции, где-то – эффективность труда. Проводить круглые столы, выносить решения на обсуждение, чтобы они выливались в распоряжения губернатора. Я считаю, что в комплексе это даст видимый результат даже в рамках действующих бюджетов.

Подписаться на рассылку

status-media.com

Отправляя форму вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Внимание: комментарии у данной статьи отключены!