Рубрики:

- Культура

- О Сибири

- Образование

Наукоград: как всё начиналось

18.11.2019

Говоря о зарождении научного потенциала Новосибирска, нелишним будет вспомнить и дореволюционную обсерваторию реального училища им. Дома Романовых, и научное общество врачей, функционирующее в городе с 1920-го года, и деятельность «Общества изучения Сибири и её производительных сил» во второй половине 1920-х годов.

В 1926-м году в городе состоялся I краевой научно-исследовательский съезд. Тогда же стали осуществляться регулярные экспедиционные выезды в регион учреждений Академии наук СССР. Один из руководителей Академии, известный ученый-геолог И. М. Губкин писал: «Чтобы охарактеризовать значение Сибири в плане Академии наук по изучению производительных сил страны, я укажу следующее: в прошлом году (1929 – К. Г.) на эти работы не было никаких ассигнований, а в этом году из 2 800 тысяч рублей, ассигнованных на экспедиционные работы, два млн рублей уделяются Сибири».

В октябре 1929 года Сибирский крайисполком обратился к АН СССР с предложением организовать для изучения региона специальную комиссию — и уже через полтора года при президиуме Академии создали Урало-Кузнецкая комиссия, а в 1932-м в Новосибирске провели специальную выездную сессию АН СССР во главе с её президентом В. Л. Комаровым. Она была посвящена вопросам развития Урало-Кузбасса.

Подготовка к организации сессии была возложена на учёный комитет при ЗапСибКрайИсполКоме, в её работе приняли «активное участие передовые рабочие-ударники, рационализаторы, изобретатели, инженерно-технические работники крупнейших предприятий и строек края».

На сессию приехали 70 человек — такие видные учёные, как Г. М. Кржижановский, С. И. Вавилов, А. Н. Самойлович, Н. Н. Семёнов, А. А. Байков и другие. Было прочитано более традцати докладов. Выступили и ведущие учёные Сибири: профессора М. А. Усов, В. А. Хахлов, М. К. Коровин, Н. Н. Горностаев, В. В. Ревердатто, К. П. Горшенин.

Следом проходил I краевой энергетический съезд, на котором в том числе были подняты вопросы развития гидроэнергетики, ветросиловой энергии, поисково-разведочных работ в области нефти, а также актуальности создания в Сибири стационарных учреждений АН СССР.

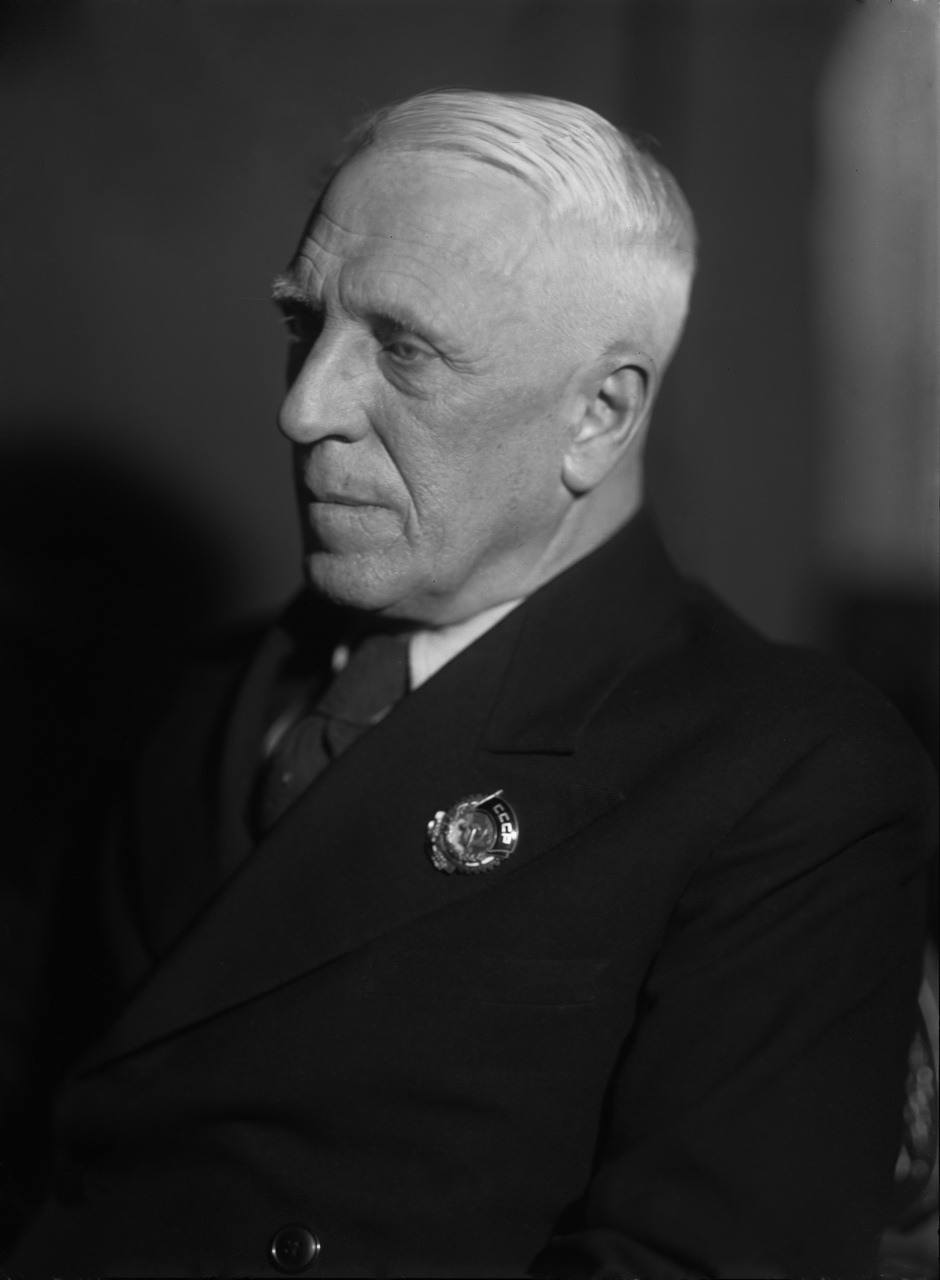

В интервью газете «Советская Сибирь» Президент АН СССР академик А. П. Карпинский сказал: «База Академии наук в Новосибирске будет служить тем центром, куда будут стекаться все запросы по местным делам научных исследований и практического характера и вокруг которых сосредоточатся культурные силы Западной Сибири».

Пока же, в 1930-х, в регионе функционировала широкая сеть производственных «шарашек», в которых работали высланные в Сибирь учёные, в частности, выдающийся горный инженер Н. А. Чинакал, один из пионеров отечественной космонавтики Ю. В. Кондратюк (Шаргей). В 1929 году в Новосибирске он издал книгу «Завоевание межпланетных пространств», где описал этапы освоения космического пространства, предложил решения ряда гравитационных, энергетических проблем, принципы траектории движения космических аппаратов, полностью подтверждённые и реализованные в дальнейшем. Позднее Кондратюк создал и воплотил оригинальный проект самого большого в мире деревянного элеватора «Мастодонт». Потом он, уже находясь в «спецбюро № 14», запатентовал два изобретения в области горношахтного оборудования, работал над небывалой по мощности Крымской ветряной электростанцией.

В 1939 году местные власти, основываясь на наличии региональной материальной и кадровой базы, вновь обращаются в Совнарком СССР с просьбой о создании в Новосибирске филиала Академии. Но Москва вновь не пошла на «распыление» научного потенциала.

Новосибирск хорошо прирастал и медицинской наукой. В 1931 году из Томска в Новосибирск перевёлся Государственный институт усовершенствования врачей. К тому времени вводились в эксплуатацию первые корпуса окружной больницы, ставшие его материальной и учебной базой. Через четыре года здесь образовался Новосибирский медицинский институт с блестящим профессорско-преподавательским составом: профессора В. М. Мыш, П. В. Бутягин, А. И. Бейгель, И. И. Розенблюм, А. А. Боголепов, Г. Д. Залесский и другие.

Новосибирск стал крупнейшим центром подготовки медицинских кадров. Это был серьёзный и качественный научный шаг, что очень явно проявилось в годы Великой Отечественной войны. Уже в первые месяцы войны в Новосибирске было создано 26 госпиталей. Их главным консультантом стал Владимир Мыш. Его хирургическая школа давала весомые результаты. Весть о том, что в Новосибирске «ставят на ноги», облетела все фронты. Уровень лечения и реабилитации раненых в городе был очень высоким — 218 611 раненных солдат и офицеров (84 %) из новосибирских госпиталей вернулись в строй.

В июле 1941-го в городе был создан «научный совет по мобилизации ресурсов области для обороны страны», в который вошли Н. А. Чинакал, В. М. Мыш и другие. Осенью того же года начал работу филиал Центрального аэрогидродинамического института под руководством академика (ныне СибНИА), в котором собрали единственную на то время в стране аэродинамическую трубу. Сергей Алексеевич Чаплыгин успел поставить дело на новом месте, но сам, к сожалению, осенью 1942-го умер от кровоизлияния в мозг и был похоронен на территории института.

Новосибирск стал «авиаградом». Здесь расположились эвакуированные ОКБ конструктор бомбардировщиков Н. Н. Поликарпова и конструктор истребителей А. С. Яковлева, работали академики А. А. Скочинский, Г. П. Передерий. В январе 1942-го были созданы Новосибирский и Томский городские комитеты учёных. В 1943 году в Новосибирске работали 25 научно-исследовательских учреждений, в которых трудились 83 профессора и 400 доцентов.

Оборонное значение города выросло настолько, что он привлёк серьёзное внимание немецкой разведки. Летом 1943-го руководитель области М. В. Кулагин отправил в ЦК ходатайство «о необходимости отнесения города Новосибирска в разряд городов республиканского подчинения». Он пишет: «Новосибирск <…> превратился в один из крупнейших индустриальных центров республики». И 3 ноября 1943 года Новосибирск был отнесён к числу режимных местностей I категории и категории городов республиканского подчинения.

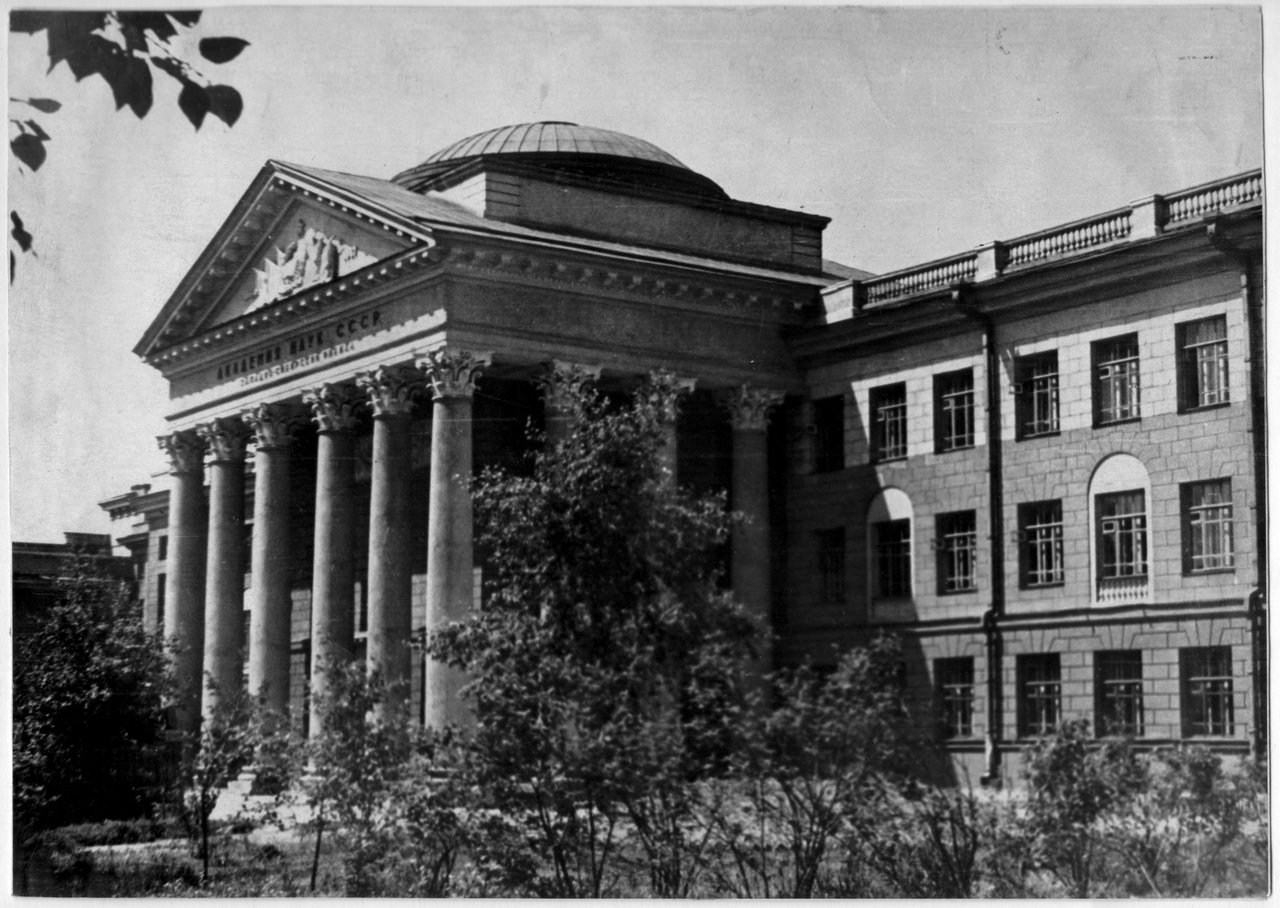

21 октября 1943 года правительством страны было принято решение об организации в городе Западно-Сибирского филиала Академии наук СССР: «1. Разрешить Президиуму АН СССР организовать в 1943 году в Новосибирске Западно-Сибирский филиал АН СССР в составе: а) горно-геологического института; б) химико-металлургического института; в) транспортно-энергетического института; г) медико-биологического института. 2. Обязать Новосибирский облисполком предоставить Западно-Сибирскому филиалу АН СССР производственные и жилые помещения».

Областной комитет отвёл для филиала Академии большой отдельный квартал в центре города, выделил два здания, уже освободившихся от эвакогоспиталей, по улицам Фрунзе и Мичурина с их капитальной реконструкцией, выполненной архитекторами А. Д. Крячковым и Н. Г. Васильевым.

Первая группа научных сотрудников состояла всего из двадцати восьми человек. Председателем Президиума филиала избран академик А. А. Скочинский. В него вошли профессор К. Н. Шмаргунов, доцент А. Т. Логвиненко, доктора наук И. Н. Бутаков, В. В. Ревердатто, Ю. В. Грдин, Н. А. Чинакал.

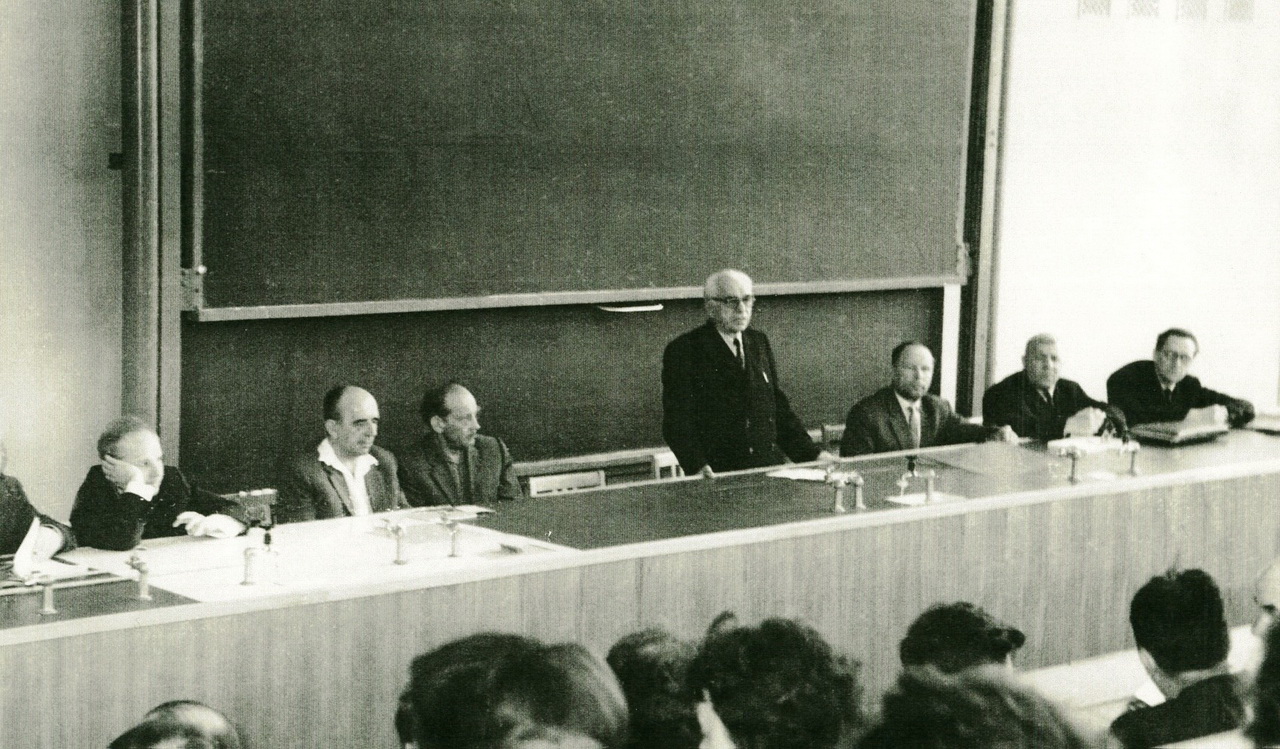

В победном мае 1945 года состоялась первая отчётная научная сессия Западно-Сибирского филиала.

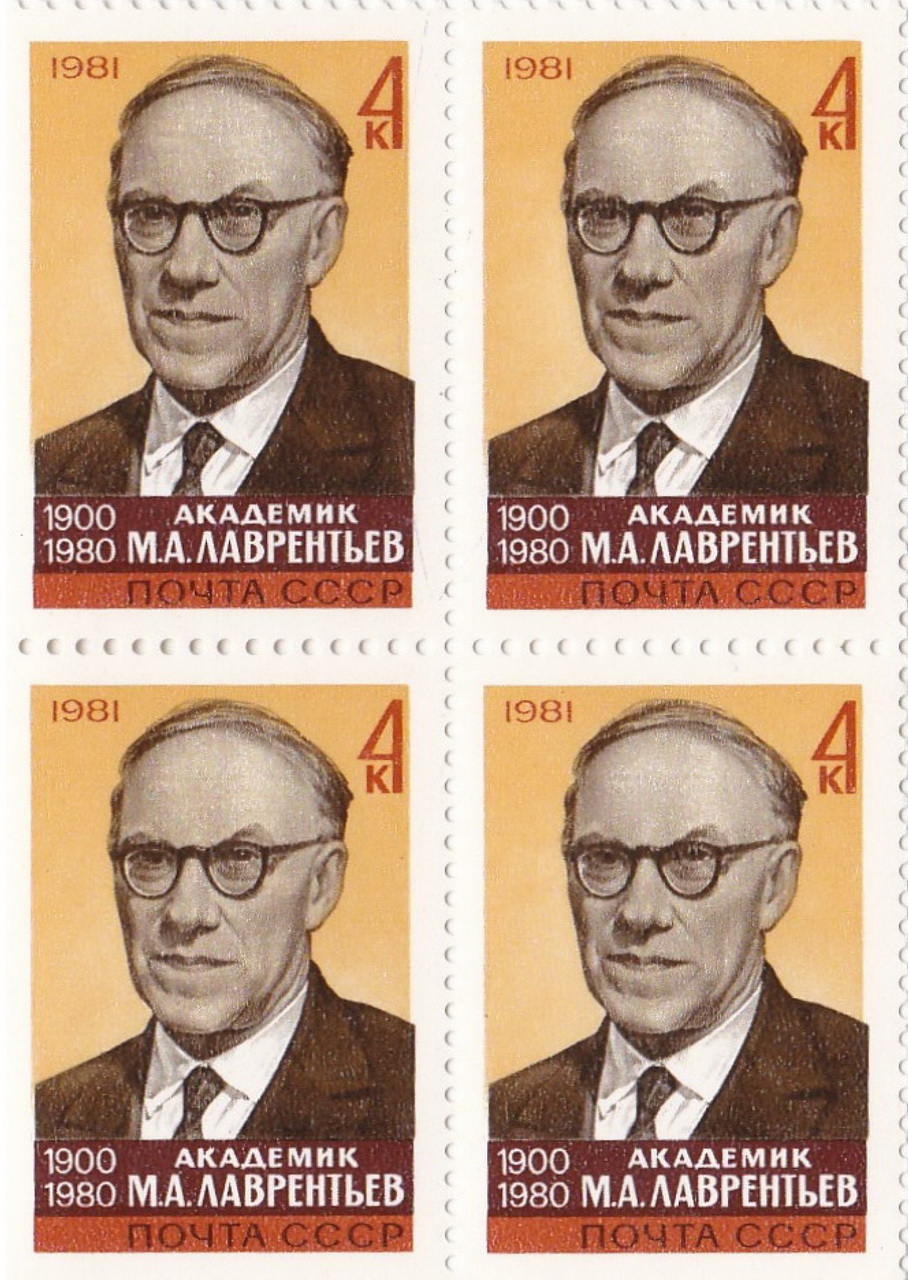

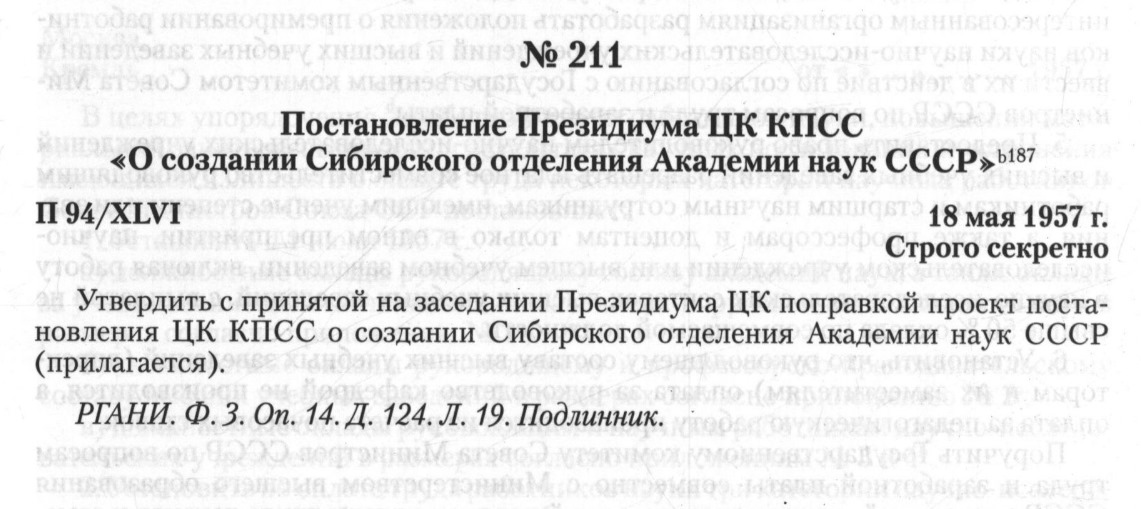

Следующий большой шаг академической науки пришёл в Новосибирск в мае 1957 года, когда Совет министров СССР принял постановление — «Организовать Сибирское отделение Академии наук СССР и построить для него научный городок близ города Новосибирска, помещения для научных учреждений и благоустроенные жилые дома для сотрудников». Началась новая эра наукограда Новосибирск.

Текст: сотрудник музея Новосибирска

Константин Голодяев

Свежие статьи

Подписаться на рассылку

status-media.com

Отправляя форму вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Добавить комментарий

Для того, чтобы оставить комменатрий вам необходимо зарегистрироваться!