Рубрики:

- Культура

- Образование

Исторические хроники. Сибирские олигархи XIX века

26.04.2019

В рамках совместного проекта Status и Российского исторического общества «Исторические хроники» мы начинаем публиковать материалы о купцах, которые жили и работали в нашем городе 100–120 лет назад. Чем они жили, какие задачи решали, как развлекались? Сегодняшний наш рассказ об одной из неотъемлемых черт тогдашнего бизнеса — меценатстве и благотворительности.

Олигархи — слово не из той жизни. В Ново-Николаевске было достаточно предпринимателей. Для предприимчивых людей были возможности из крестьянского сословия попасть в купеческое или просто стать уважаемыми в городе людьми. И многим это удавалось за 10–15 лет. Кто хотел работать — работал.

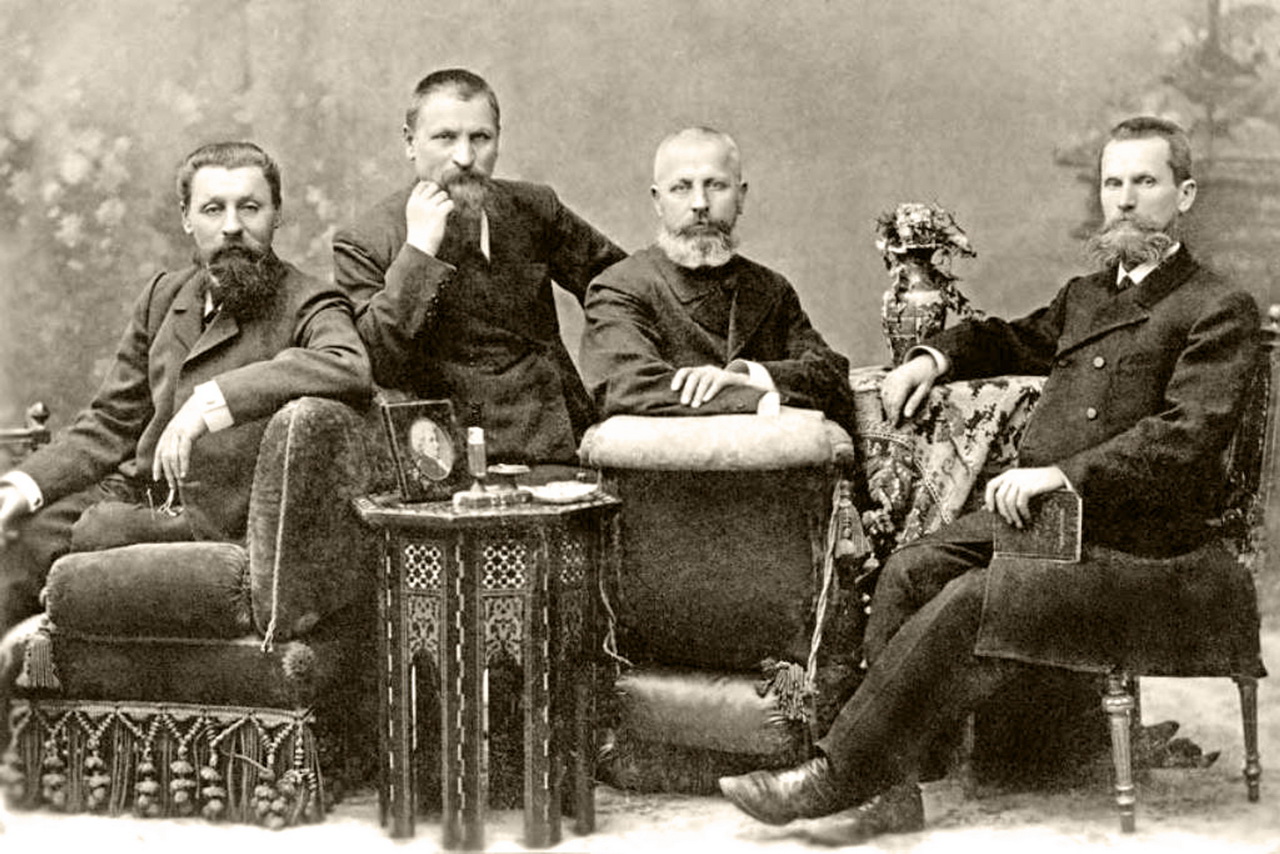

Некоторые купцы приезжали к нам на новые земли уже со сложившимся капиталом: Жернаковы из Колывани, Суриков из Барнаула, Шамовский из Томска, Туркины из Царицына. Десятки горожан получили гильдейские купеческие свидетельства уже в Ново-Николаевске. Но в конце XIX века для успешного ведения собственного дела уже вовсе не нужно было значиться в купеческом сословии. Большая половина предпринимателей была обыкновенными мещанами, четверо дворянами, а шестеро и вовсе крестьянами.

Так, Дмитрий Барабанов перешёл в купеческое сословие из кузнецов, был избран гласным городской думы. Зиновий Фёдоров из простых железнодорожных кондукторов стал успешным предпринимателем. Николай Литвинов, приехав в посёлок простым фельдшером, стал печатным магнатом. И так далее и так далее. Их имена хорошо известны и сегодня.

На выборах в первое городское самоуправление в 1904 году был установлен имущественный ценз в 100 рублей. Таких набралось около 830 человек, что составляло менее 25% домохозяев города. Не бедный был город. В списке лидирует купец Фёдор Маштаков — 20 770 рублей (не считая имущества брата и прочего), купец Иван Суриков — 17 200 рублей, купец Евграф Жернаков — 6230, кожевенник Захар Крюков — 4000, аптекарь Пётр Ковнацкий — 4000, пивовары Ворсины — 3745, есть в списке и кривощёковские крестьянине Иван Карелин и Матвей Чередов — 1890 и 1000 рублей.

1 рубль 1913 года сегодня равен примерно 700–750 рублям (в расчёте перспективного индекса по старинной продовольственной корзине).

По сути, малый и средний бизнес построил город. Его (города) чаяния не были безразличны горожанам. Развивая Ново-Николаевск, они развивали своё дело. Взять самого успешного главу города Владимира Ипполитовича Жернакова. Как он бился за то, чтобы Алтайская железная дорога примкнула к Транссибу именно у нас в Ново-Николаевске, а не в Омске или Тайге. Здоровье подорвал, но за время его руководства бюджет города вырос в три с лишним раза. Город стал равным другим, старым городам России, а где-то и превосходил их.

В начале XX века изменилась позиция государства по отношению к благотворительности. П.А. Столыпин, проводя аграрную реформу, резко увеличил ассигнования на благотворительные цели, частная благотворительность стала лишь дополнять государственную.

Власти поощряли филантропию, не облагали её налогами. В 1894 году был даже учреждён специальный именной жетон для ношения на цепочке для часов. «От благотворительного фонда им. Императора Александра III на дело церковного и школьного строительства в Сибири». Причём получить его было достаточно просто: серебряный — за единовременный взнос не менее 10 рублей, а золотой — не менее 50 рублей. За два года было собрано 45 000 рублей.

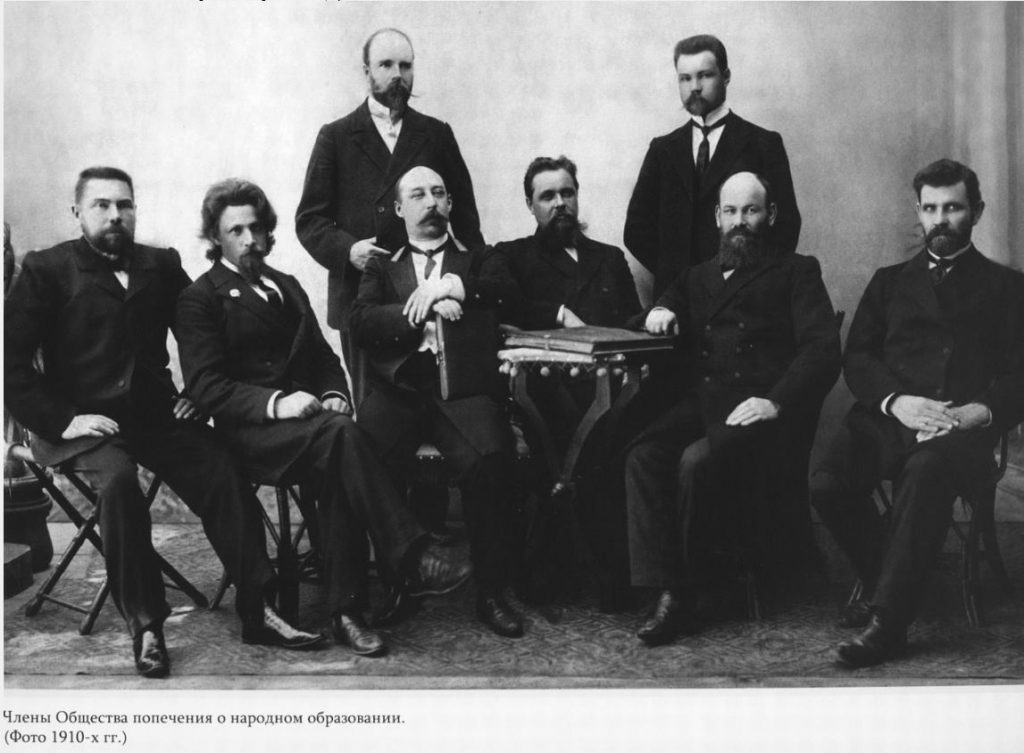

Кроме того, существовали различные благотворительные общества, которые являлись основным звеном в оказании помощи неимущим. Они имели чёткую организационную структуру, часть их капитала составляли членские взносы.

Ведущими направлениями благотворительной деятельности являлась помощь бедным. Другой формой помощи являлись ночлежные дома. Одним из ведущих направлений благотворительной деятельности была помощь образованию.

Образовывались бесплатные переселенческие больницы, считавшиеся лучшими в крае. По пути движения переселенцев размещались врачебно-питательные пункты, где медицинскую помощь и питание можно было получить по низким ценам или бесплатно.

Значительно расширилась сфера благотворительности: кроме традиционных основных направлений появился ряд новых. Благотворительность охватила сферу науки, культуры, спорта и прочие.

Резко увеличилась ведомственная благотворительность. Например, Министерство юстиции поддерживало благотворительные организации, оказывающие помощь арестантам, каторжникам и ссыльным, а также курировало приюты для детей арестантов и поселенческие богадельни.

Попечительство о домах трудолюбия и работных домах создавало рабочие места, Министерство просвещения курировало школы, а Министерство финансов и Министерство императорского двора – больницы.

Ведомство императрицы Марии Фёдоровны содержало детские приюты, родовспомогательные отделения и осуществляло призрение слепых, Общество Красного Креста и общины сестёр милосердия при них оказывали беднейшему населению медицинскую помощь.

По империи были организованы Губернские попечительства о тюрьмах, образованные на основе казённых и частных капиталов для заботы о быте арестантов, их детях и ссыльных стариках.

В Ново-Николаевске, в частности, через государственные программы происходили организация переселенческого пункта, врачебно-питательных пунктов, строительство собора А. Невского, двенадцати каменных школьных зданий с возможностью введения всеобщего начального образования.

На собственные средства частных лиц начали работу учреждения образования: школа и читальня Г.М. Будагова, железнодорожная школа, школа П.А. Смирновой.

Местные власти совместно с инженером Н.М. Тихомировым на добровольных началах организуют пожарный обоз, потом добровольное пожарное общество, общественную программу озеленения города. Предприниматели организовывали театральные и артистические гастроли Анастасии Вяльцевой, Веры Комиссаржевской, Миланской оперы и так далее.

В то время благотворительность была неотъемлемой чертой дела (бизнеса). Помогали кто чем мог. Первый мэр Иван Тимофеевич Суриков практически за бесценок сдавал свои дома под школы, аптекари Ковнацкие были театральными меценатами, супруги Востоковы развивали детские приюты, хлеботорговец Аарон Каган пожертвовал 1000 рублей на постройку дома на ферме приюта «Ясли», Маштаковы жертвовали своё имущество на благо «вдов и сирот воинов». Всем городом жертвовали на дом инвалидов, на часовню: архитектор Андрей Крячков бесплатно сделал её проект, Барабанов жертвовал железо на крышу, Вишняков на кирпич. Продолжать можно долго.

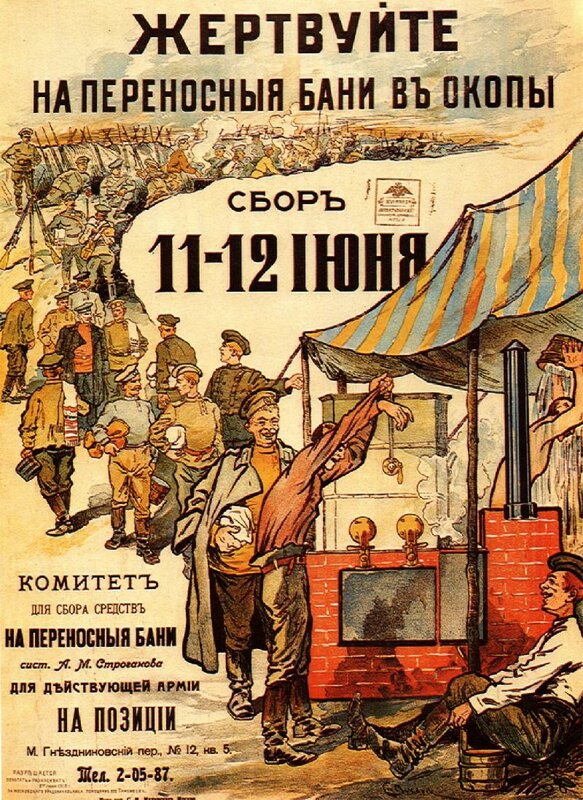

В годы Первой мировой войны (или Второй отечественной, как называли её современники) благотворительность вообще достигла выдающихся масштабов. Для солдат, прибывающих в госпитали города, был создан специальный Ново-Николаевский отдел помощи больным и раненым воинам, при лазаретах устроили именные койки благодетеля (стоимость именной койки составляла 1000 рублей). Население города активно жертвовало на фронт предметы первой необходимости: от теплых носков и валенок до костылей.

Сегодня мы всё больше возвращаемся к тем более чем вековым нравственным ценностям. Нынешний бизнес, хотя и с трудом, но проникается меценатством. Благотворительность в спорте, частные художественные галереи, корпоративные стипендии всё больше проникают в нашу жизнь. А значит, мы видим будущее, мы готовы в него вкладывать и, соответственно, результат не заставит себя ждать.

Сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев

Подписаться на рассылку

status-media.com

Отправляя форму вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Добавить комментарий

Для того, чтобы оставить комменатрий вам необходимо зарегистрироваться!